김광석, 조용필, 산울림의 한계를 한마디로 말하자면 락스피릿이 절대 부족했다는 것이다. 위 가수들은 단 한 번도 음악적인 파격을 시도한 적이 없었는데 파격은 자유에 대한 갈망, 솔직함, 패기에서 나온다. 그게 바로 락스피릿이다. (물론 산울림은 음악적으로 나름 프로그레시브한 면은 없지 않아 있었다. 산울림의 <아니 벌써> 가사의 발랄함이나 <내마음에 주단을 깔고>의 긴 전주부분과 컨셉 앨범 시도 등.. 하지만 산울림도 김광석, 조용필과 마찬가지로 음악적 메시지는 거의 전무했다고 할 수 있다.)

위 말을 오해하기 쉬운데 위 음악가들이 파격을 시도한 적이 없었다는 말은 그들이 진보적이지 않았다고 탓하는 것이 아니다. 또 진보 운운도 오해를 부르기 쉬운데 그 말이 단지 사회참여적인 음악을 하지 않았다고 탓하는 것도 아니다.

한마디로 이야기하면 그들의 음악에는 메시지가 없었고 메시지가 없었다는 말을 다르게 표현하면 노래 가사에 디테일과 솔직함이 없었다는 것이다. 즉 음악을 만들 때 자신들의 의식을 전면적으로 투영하지 않았다는 말이다. 진보(발전)는 솔직함에서 나온다. 아니 작품의 완성도도 예술가의 솔직함과 진지함에서 나온다. 예술이 가치있는 것은 예술가가 자신을 예술작품에 투영하기 때문이다. 그리고 자신을 투영한다는 말은 솔직함과 동의어다. 대중예술에 있어선 더더욱 그렇다.

대중음악은 다른 대중문화와 마찬가지로 사회의식과 국민성을 그대로 반영한다. 위에 거론한 가수들의 노래 가사가 천편일률적인 것은 지금 다시 생각해봐도 상당히 변태적이고 기형적인 현상이다.

위 가수들이 평생 부른 노래들의 가사를 떠올려보자.

-그리운 그대 아름다운 모습으로 마치.. -바람이 불어오는 곳, 그곳으로 가네.. -일어나 일어나 봄의 새싹들처럼.. -말하지 못한 내 사랑은 음 어디쯤 있을까.. -저만치 멀어져가네 머물러있는 청춘인 줄 알았는데

-그 언젠가 나를 위해 꽃다발을 전해주던 그 소녀 -못찾겠다 꾀꼬리 나는야 언제나 술래 -아직은 사랑을 몰라 몰라 그래도 나는 너 좋아 -푸른 언덕에 베낭을 메고 여행을 떠나요.. -그대는 왜 촛불을 키셨나요?

-내마음에 주단을 깔고 그대 길목에 서서 -너와 나 빨간풍선 하늘 높이 날아

-언젠간 가겠지 푸르른 이 청춘 -내 마음은 황무지 거친 바람 불었.. -산할아버지 구름모자 썼네 나비같이..

이건 뭐 발랄함이 동요스러움과 동의어가 되고 사랑노래들은 너무나 추상적이다. 추상적이라는 것은 디테일이 없다는 말이고 솔직함이 없다는 증거다. 단언하는데 위 가수들의 저런 편향적이고 기형적인 가사들은 정확히 우리사회의 위선문화에 조응한다. 우리나라에선 일반적으로 너무 구체적으로 표현하는 것을 천박한 것으로 인식하는 경향이 있다. 사회적인 사안에 대해서도 실명을 들어 비판하면 걸핏하면 명예훼손 운운하고 예의없다고 비난하는 풍토가 지배적이다.

또 흔히 노래에 대해 오해하는 것들 중 하나가 가사와 멜로디를 따로 따로 인식하는 것인데, 가사는 개나 소나 쓰는 것이고 작곡은 아무나 하는 것이 아니라는 선입견도 그런 것이다. 과거 클래식과 대비되는 현대 대중음악의 가장 강력한 무기 중의 하나가 바로 가사이고 노래에서 가사가 발전할 때 멜로디도 같이 발전하기 마련이다. 그리고 그 둘은 통일되어야 한다. 위 가수들의 노래가 자체적으로 나름 우수함에도 불구하고 뚜렷한 한계를 가지는 것은 바로 뻔한 가사들 때문이다. 그리고 그 뻔한 가사들 때문에 멜로디와 리듬의 발전, 음악적으로 결정적인 혁신을 이루지 못했다.

물론 위 가수들의 한계가 전반적인 우리 사회의 억압 분위기와 어처구니없는 당국의 검열 때문이라고도 할 수 있겠지만 거기에 저항해온 다른 사회참여파 가수들도 락스피릿이 없었던 건 마찬가지다. 숱한 운동권 가요들이 '군가'스러웠던 것도 다 이유가 있는 것이다. 운동권 가요들은 극단적인 '의식화' 편향으로 흘러갔는데 그것도 가수들이 개인의 처지와 사회의식의 괴리를 진지하게 고민하지 못하게 만들었던 배경이 되었다. 우리나라에서 이래저래 가수들이 대중예술가로서 가장 중요한 자산인 '자유'(솔직함의 표현)를 누리지 못했던 것은 매우 심각한 문제였고 그 문제는 현재진행형이다. 그리고 이제는 그 문제를 단지 사회탓만 할 수 없는 지경에 이르렀다.

여기서 영미 가수들의 가사를 몇 개 살펴보자.

-내 차를 훔쳐도 좋고 내 술병을 가져가도 좋고 내 집을 불태워도 좋으니까 내 파란 가죽 구두만은 밟지 마.(Blue Suede Shoe - Elvis Presley) -신문은 안 오고 스타킹도 수선해야 하고 집세는 언제 낼지 모르겠고 가계부는 엉망이고 아기 젓 물렸는데 나머지 아기들은 언제.. .. (Lady Madonna - 비틀즈) -"그 여자가 내 이름을 부르면 난 파블로프 개처럼 침을 흘리지.. 쌍년이야.." (Bitch - 롤링 스톤즈) -"성난 군중들이 당신 집 창문을 흔들 거다, 시대가 바뀌고 있다.." (Times They are A Changin' - 밥 딜런) -"엄마, 내가 아버지를 총으로 쏴 죽였어요" (Bohemian Rhapsody - 퀸) -"(자신의 노래 <Southern Man>에서 미국 남부지방의 정치적 보수성을 싸잡아서 비난했던 닐 영에게) 닐 영, 너 알라바마에 얼쩡거리지마. 가만 안 둬" (Sweet Home Alabama - 레너드 스키너드) -"너무 외로워서... 7번가 창녀들에게 위안을 구했다" (Boxer - 사이먼과 가펑클) -"오늘 신문 보고 믿기지가 않았다.. (아일랜드의) 피의 일요일 학살.."(Sunday Bloody Sunday - U2) -"자기 나한테 거짓말 좀 하지마, 어젯밤에 어디서 잤어?" (Where Did You Sleep Last Night - 너바나) -"빌리 진은 내 애인이 아니야, 그리고 그 아기는 내 애가 아니라고" (Billie Jean - 마이클 잭슨)

한마디로 가사에 구체성, 디테일이 있다. 그리고 영미 노래 가사들을 살펴보면 실명 거론, 비판이 난무한다. 사실 그게 정상 아닌가. 왜 노래 가사에 사람 이름과 상품 이름이 들어가면 안되는가. 우리나라 노래에는 유명인의 실명이나 상품 이름이 절대로 들어가지 않는다. 영화나 드라마도 마찬가지다. 이건 거의 변태적인 사회현상이라고 할 수 있는 것이다.

대부분의 영미 가수들은 노래를 만들 때 자신의 처지와 당시 고민을 그대로 투영한다. 그리고 '작품'을 만든다. 그럼으로써 결과적으로 사회의식을 작품에 정확하게 반영한다. 사회의식을 반영하려고 억지로 의도해서 반영하는 것이 아니라 그냥 자신의 생각을 최대한 솔직하게 투영하면 저절로 그렇게 된다. 그런데 우리나라 가수들은 작품과 자신을 완전히 분리시키고 노래를 예쁘게만 만들려고 한다. 그것이 바로 요즘 우리나라에서 제이슨 뮤라즈 같은 허접한 팬시 가수가 괜찮은 포크락 가수로 취급받을 수 있는 이유이기도 하다.

물론 가수만 탓할 것은 아니다. 전반적으로 사회풍토 문제니까. 사회의 건강성에서 가장 중요한 것은 표현의 자유다. 그리고 글쓰기, 즉 문학적 바탕이 되어있어야 한다. 옛날에 가수들이 앨범을 만들 때 18년 독재자 박정희가 건전가요를 의무적으로 넣도록 했는데 우리사회가 그런 식으로 오랜 세월동안 변태적인 건전함을 추구하다보니까 지금은 겉으로는 꽤 건전하고 근엄한 것 같은데 실제로는 매춘 천국인 가장 위선적이고 변태적인 나라가 되었다.

끝으로 예술적인 노래 가사를 하나 소개하겠다. 롤링 스톤즈의 <Jumpin' Jack Flash>.

I was born in a cross-fire hurricane 난 폭풍우 속에서 태어났다

And I howled at my ma in the driving rain, 빗속에서 엄마를 향해 울부짖었다

But it's all right now, in fact, it's a gas! 지금은 괜찮다. 사실 그건 그냥 신기루였다.

But it's all right. I'm Jumpin' Jack Flash, 괜찮다. 난 이 세상에 잠시 스쳐가는 꼭두각시일 뿐

I was raised by a toothless, bearded hag, 난 이가 다 빠지고 수염이 난 마녀가 키워줬다

I was schooled with a strap right across my back, 등에 채찍을 맞으면서 학교를 다녔고..

But it's all right now, in fact, it's a gas! 지금은 괜찮다. 단지 신기루였다.

I was drowned, I was washed up and left for dead. 난 물에 빠져 방치되어 죽을 뻔 했다

I fell down to my feet and I saw they bled. 땅에 엎어진 채, 난 피 흘리는 사람들을 봤다

I frowned at the crumbs of a crust of bread. 난 빵 부스러기에 짜증이 났고

Yeah, yeah, yeah

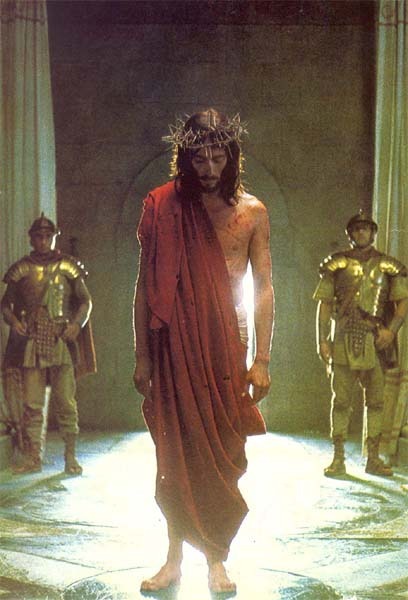

I was crowned with a spike right thru my head 가시가 머리를 찌르는 왕관을 썼다

But it's all right now, in fact, it's a gas!

But it's all right, I'm Jumpin' Jack Flash,

It's a gas! Gas! Gas!

하지만 지금은 괜찮다.

어설픈 신파 따위는 찾아볼 수 없는 그야말로 예술적인 가사고 문학작품이다. 위 가사는 인간이 겪을 수 있는 가장 불행한 상황을 그리고 있다.

특히 마지막 두 줄은 노래 가사의 주인공이 식량부족에 분노해서 민중들을 선동하고 그것 때문에 지도자, 왕이 되는데 자신에게 씌워진 그 왕관에는 자신의 머리를 뚫는 스파이크가 박혀있었다는 혁명사 일반까지 논하고 있다. 게다가 frowned-crowned, bread-head의 운율도 절묘하고.

이 가사는 키스 리처드가 어떤 초라한 정원사를 보고 쓴 것이다. 그 초라한 정원사의 인생은 뭘까 생각하다가 인생의 비극과 덧없음을 시로 표현한 것이다.

<Jumpin' Jack Flash>는 거만한 리듬과 멜로디가 매력적인 곡이다. 이 곡의 '건방진' 기타 리프는 바로 저 가사가 있었기 때문에 나올 수 있었던 것이고 그래서 더욱 더 빛난다. 이 곡에서 풍기는 오만함의 정체는 바로 "어설프게 고생한 사람은 섣불리 나에게 인생의 애환에 대해 논하지 말라"는 선전포고같은 것이다.

그리고 믹 재거는 저 비극적인 가사를 세상사를 초월한 듯한 비웃음과 함께 아무렇지도 않은 듯 쿨하게 노래하면서 엄청난 카리스마를 내뿜는다. 그리고 고단한 대중들은 저 노래를 총체적으로 음미하면서 위안을 얻는다.

[이 게시물은 관리자에 의해 2012-11-22 12:33:49 연예에서 복사 됨]

|